NEWS

ニュース

ORGANIZER

主催

-

主催

株式会社リバネス

PARTNER

パートナー企業

地域開発パートナー

-

UntroD Capital Japan株式会社 -

株式会社菊池精機 -

株式会社グローカリンク -

株式会社フォーカスシステムズ -

富士電機株式会社 -

株式会社みずほ銀行

後援

-

茨城県 -

茨城大学 -

茨城工業高等専門学校 -

高エネルギー加速器研究機構 -

筑波大学 -

筑波技術大学 -

日本原子力研究開発機構 -

物質・材料研究機構

DEMO DAY

グランプリ概要

- 第8回茨城テックプラングランプリ

- つくば国際会議場

- 2025年2月8日(土)13:00-19:00

- 2024年8月20日(火)~2024年12月20日(金)

- ファイナリスト、パートナー企業、アカデミアの研究者、学生、中高生など

- 株式会社リバネス

-

- 12:30~13:00

- 開場

- 13:00~13:25

- 主催者挨拶

- 13:25~13:45

- 基調講演

- 13:45~14:30

- ファイナリストプレゼン①〜③

- 14:30~14:40

- 休憩

- 14:40~15:25

- ファイナリストプレゼン④〜⑥

- 15:25~15:35

- 休憩

- 15:35~16:20

- ファイナリストプレゼン⑦〜⑨

- 16:20~17:20

- ライトニングトーク・ポスターセッション

- 17:20~18:20

- 表彰式/閉会式

- 18:30~19:00

- 情報交換会

JUDGE

審査員

-

- 髙橋 修一郎

- 設立時からリバネスに参画し、教材開発事業やアグリ事業の立ち上げを行う。大学院修了後は東京大学教員として研究活動を続ける一方でリバネスの研究所を立ち上げ、研究開発事業の基盤を構築した。さらに独自の研究助成「リバネス研究費」のビジネスモデルを考案し、産業界・アカデミア・教育界を巻き込んだオープンイノベーション・プロジェクトを数多く仕掛ける。2010年より代表取締役に就任。茨城県出身。

-

- 木下 太郎

- 東京農工大学大学院応用化学専攻修了。化学メーカーでポリマー材料の研究開発や新規医療用材料事業を企画・推進した後、2017年よりリアルテックホールディングス(現UntroD)に参画。特許取得支援サービスPatent Boosterや東京核酸合成の創業に関与。シード・アーリーステージのスタートアップ投資に注力。2022年より経済産業省SBIRプログラムのプログラム・マネージャーを務める。

-

- 菊池 正宏

- 大学卒業後、自動車部品メーカー、大手工作機械メーカを経て菊池精機に入社。約15000件の部品製作に関わり顧客重視の提案型営業を展開。また3次元CAD/CAMの導入、ISO9001取得、JIS Q 9100認証等も実現。製造現場のノウハウを蓄積するデータベースを自ら開発し、生産現場の属人化等にも従事。近年は新事業として「超小型人工衛星用構体」の開発事業を立上げ。地元企業・大学・支援機関と連携した宇宙関連部品の共同研究開発や、自社製品の海外展開を目指し、経営者として活動中。

-

- 大坂 吉伸

- 慶應義塾大学大学院経営管理研究科を修了。三菱UFJ銀行、国際協力銀行(JBIC)への出向、東京大学生産技術研究所特任研究員、科学技術振興機構(JST)ACCELプログラムマネージャーを歴任。グローカリンクの代表取締役社長に就任し、現在に至る。創業前チームへのハンズオン、創業直後ベンチャー企業への投資育成実績多数。各社顧問、取締役として主体的に関与。

-

- 山田 真治

- 同社の研究開発グループで、材料、電池、エレクトロニクス、量子応用技術、再生医療、脳科学などに関わる研究開発をマネジメント。また、基礎研究センタ長(所長)として、2016年に東大、京大、北大、および翌年に神戸医療産業都市との共同研究拠点を開設し、社会イノベーションに向けた産学連携活動を推進。経産省産学融合拠点創出事業「チャレンジフィールド北海道」の総括エリアコーディネーターを務める。

-

- 大島 有香

- 2021年、株式会社フォーカスシステムズに入社。データ暗号化などの情報セキュリティ製品、静止画・動画のデジタルデータの著作権保護などのコンテンツセキュリティ製品の普及を推進。また、IoTデバイスを活用したサービスの企画や推進にも携わり、現在は、スタートアップ、アカデミアとの連携推進に関わる取り組みに並行して邁進している。

-

- 富田 裕之

- 2002年4月富士電機株式会社入社。食品流通事業本部店舗流通事業に配属。某コンビニエンスストアの店舗作りを営業・技術の立場で2020年まで行う。2002年から4年間及び、2018年から2年間の計6年間を某コンビニ建設施設部へ出向し、店舗新店・改装の業務委託を行いながら、1級施工管理技士(建築・電気・管)を取得。2021年に本部署へ異動してからは、前述の経験を活かし、各工場やビル等のお客様へお困りごとを聞き、提案営業活動を実施している。

-

- 小島 知英

- 2007年みずほ銀行入行。東京・大阪の営業部店で中堅中小企業から大企業営業を経験。理系出身としてものづくり企業への支援に関心が強く、2012年社内公募で製造業向け新規事業開発アドバイザリーを行う部署に異動。事業開発支援や新しいものづくりのプロセスを探索する過程で、世界の社会課題解決を目指すスタートアップの熱量や使命感に魅了され、2018年現部署へ異動。現在は、大学発スタートアップを始めとしたディープテック企業への資金供給や成長支援に奮闘中。

-

- 宇都宮 隆広

- 1998年3月まで筑波大学大学院工学研究科に在籍し、同年4月に茨城県庁に入庁。入庁後は、企業誘致や地域振興などの業務に従事するほか、国土交通省への2年間の出向も経験。2022年度までの3年間は公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構の事務局長として、県内中小企業の海外展開等支援業務を統括。2023年4月から産業戦略部技術振興局技術革新課長に就任し、県内ベンチャー企業の支援のほか、中小企業の技術開発等の支援や地場産業の振興に関する業務を統括。

KEYNOTE SPEECH

基調講演

-

- 風岡 俊希

- 外資・内資系コンサルティングファームにおいて産官学の新規事業戦略立案、実行支援に従事。その後、創薬ベンチャーの経営企画、大手IT企業のアフリカにおける事業立ち上げ支援、政府系VCにおける大学発スタートアップの投資、創業・経営支援や自治体のスタートアップエコシステム構築支援を経て、エンドファイトの代表取締役兼CEOに就任。

FINALIST

ファイナリスト

-

みずほ銀行賞

- 【発表者】萩原大祐

麹菌による代替タンパク質・代替肉の生産

環境危機などを背景に、畜産に代わる食産業が求められている。伝統的発酵微生物である麹菌を有望な次世代タンパク源と位置づけ、消費者を惹きつける、美味しさや機能性を備えた、これまでにない代替肉を提案する。 -

- 【発表者】藤田 宏介

マグネシウム合金製生体吸収性医療機器の開発

治癒後に体内から消える「生体吸収」という特徴を持つマグネシウム合金製の医療機器開発に挑戦。骨固定スクリューや組織縫合ステープルなど体内に埋め込む治療機器の製品化に取り組み、最初の製品の骨固定スクリューは2026年上市予定。 -

- 【発表者】平林 隆

ドローンの自動飛行を実現する外付け装置

ドローンは産業界での実用化が進んでいない。その要因:①風に弱い;②自動で中々飛ばない;③GPSに依存。 当方では➁と➂に特化し、ドローンのフラコンへ接続することで、GPSに頼らず自動飛行を実現する装着装置『GeoPack』を開発した。 -

- 【発表者】殷 熙洙

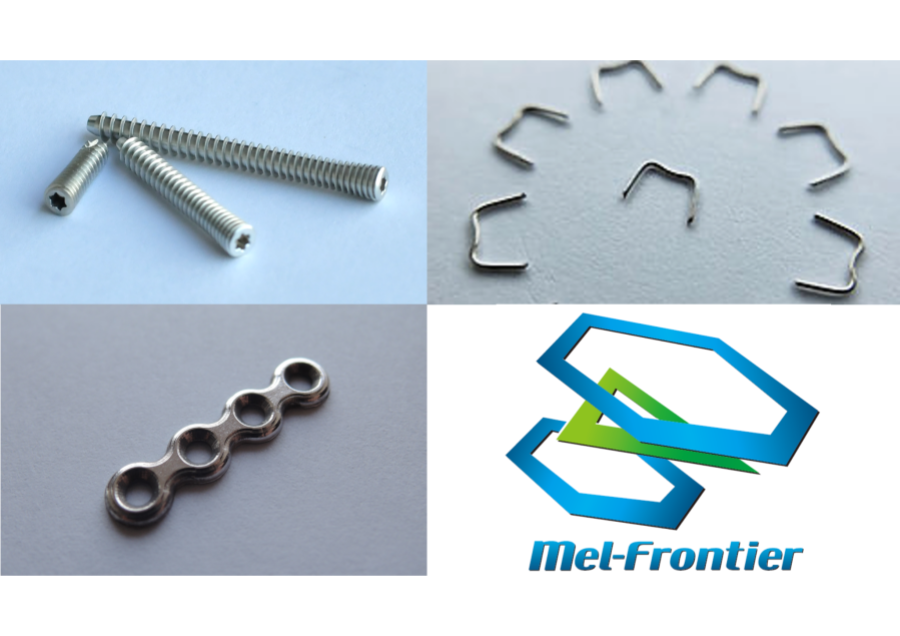

最先端PFAS測定技術の提供で安心できる社会の実現に貢献

農研機構が開発した多種PFAS分析法を基に、環境や生体中のPFAS濃度分析サービスを提供する。また、オプションとして、自治体や企業向けに、地域や業態に適したPFASの実態解明のための試験計画から低減対策の提案まで、カスタムメイドのトータルサポートを行う。 -

グローカリンク賞

- 【発表者】三木 宏美

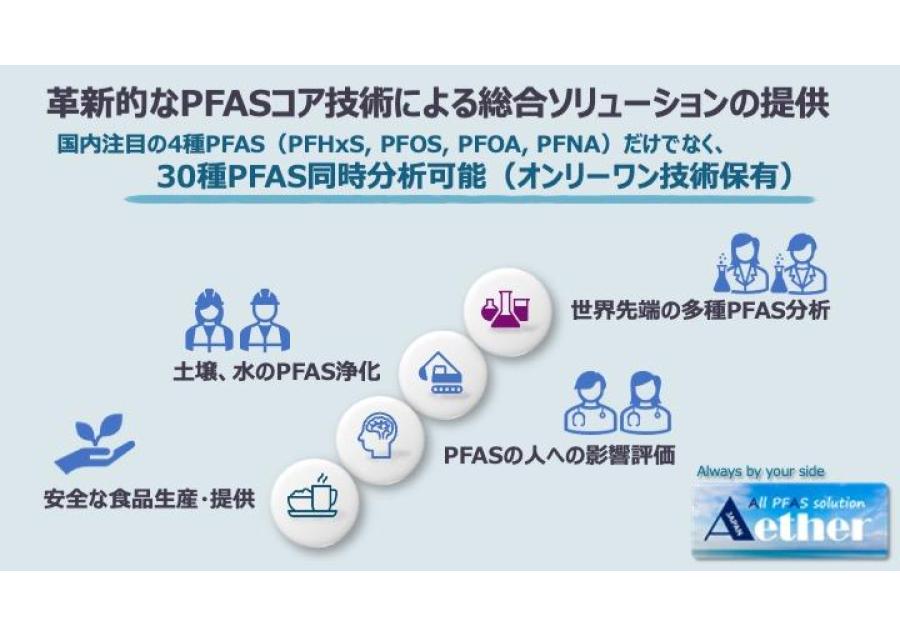

画像を使って誰もがおいしくご飯を食べられる世界に!

高齢化により介護食品市場は拡大しているが、咀嚼時の介護食品の形状の変化に関する知見は未だ乏しい。炭素や水素からなる試料の画像化が可能なX線位相イメージングを用いて模擬食塊の形状を観察し食品の開発に繋げる。 -

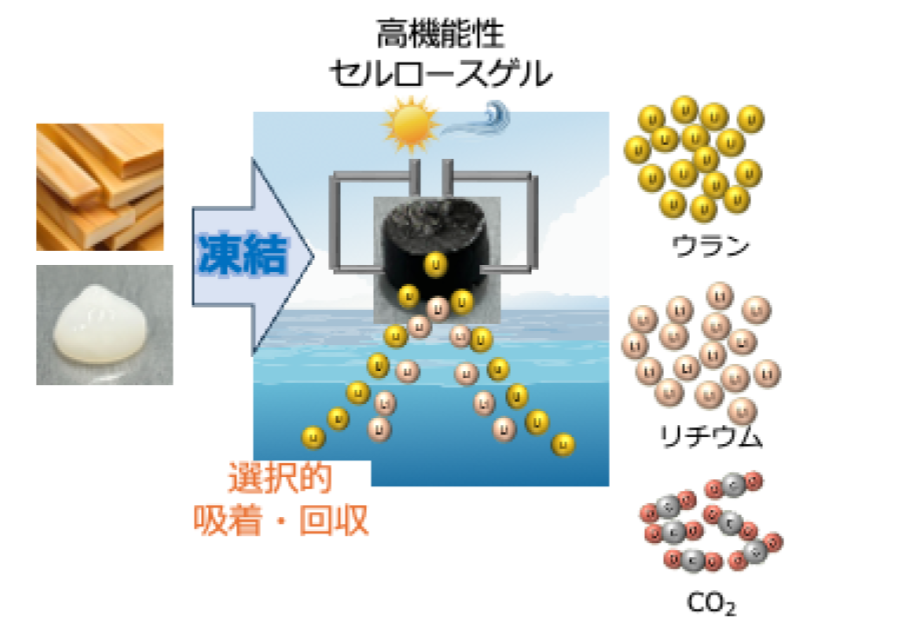

最優秀賞・リアルテックファンド賞

- 【発表者】関根 由莉奈

資源回収と浄化で世界の未来と海に輝きを!

凍らせるだけという簡易な方法で通水性や物質透過性に優れ、内部で化学反応も可能なセルローススポンジ材料を開発した。海水ウラン等資源回収や、CO2回収と同時にメタノールに変換するようなシステムへの応用が可能である。 -

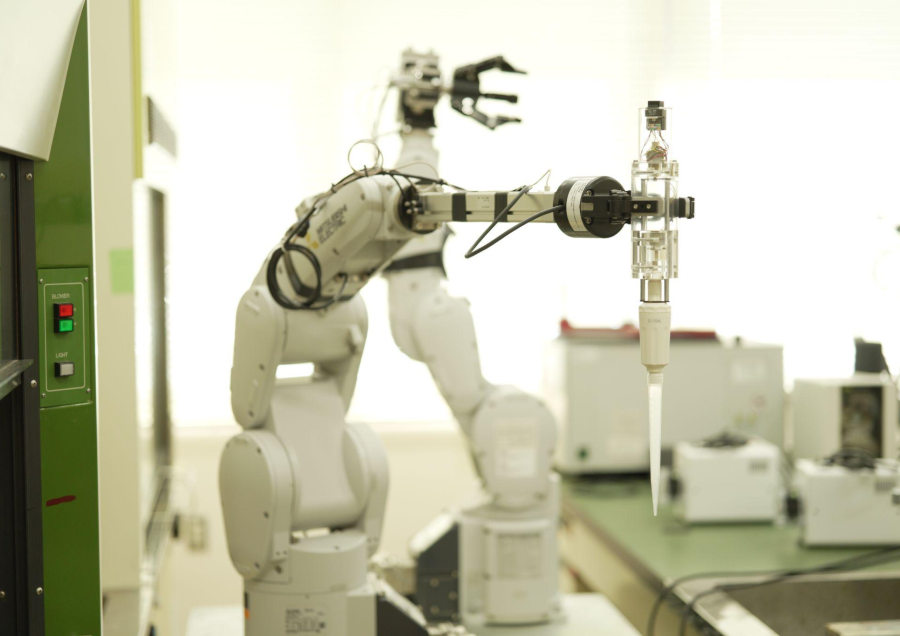

熱く、高く、そして優しく賞

- 【発表者】大澤崇人

複雑な実験操作を完全に自動化する

大学や企業の研究所で行われている実験操作はいまだほとんど自動化されていない。申請者は全く独自に自動化技術を確立し、極めて複雑な湿式化学の操作も完全に自動化した。 -

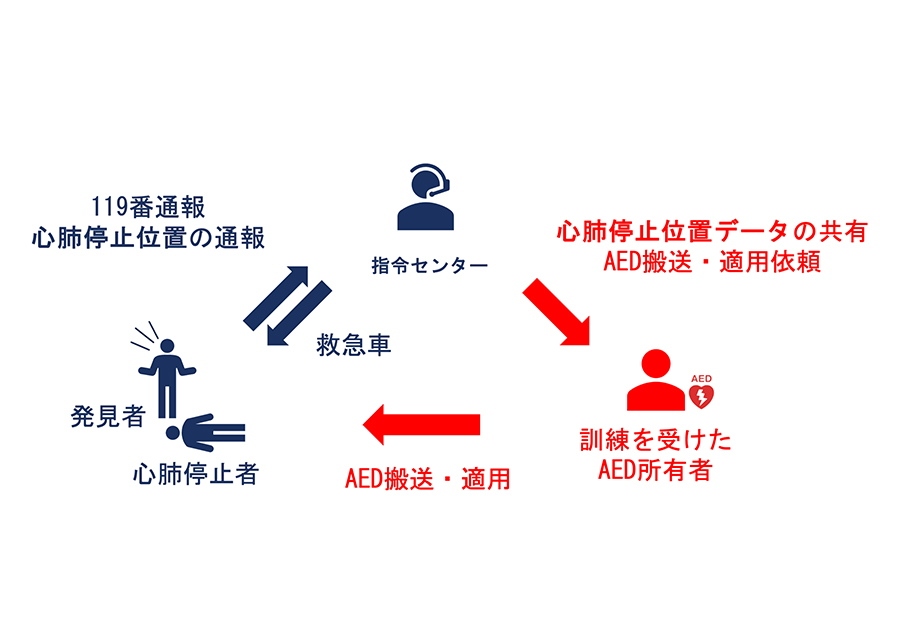

フォーカスシステムズ賞

- 【発表者】川島 宏一

ライフ・ロス・ゼロ 地域社会づくり

自治体が保有する救命上重要な未公開データ(Critically Vital Data)を救命協力者と共有し,これまで救えていなかった命(Life Loss)を救う地域社会を創る -

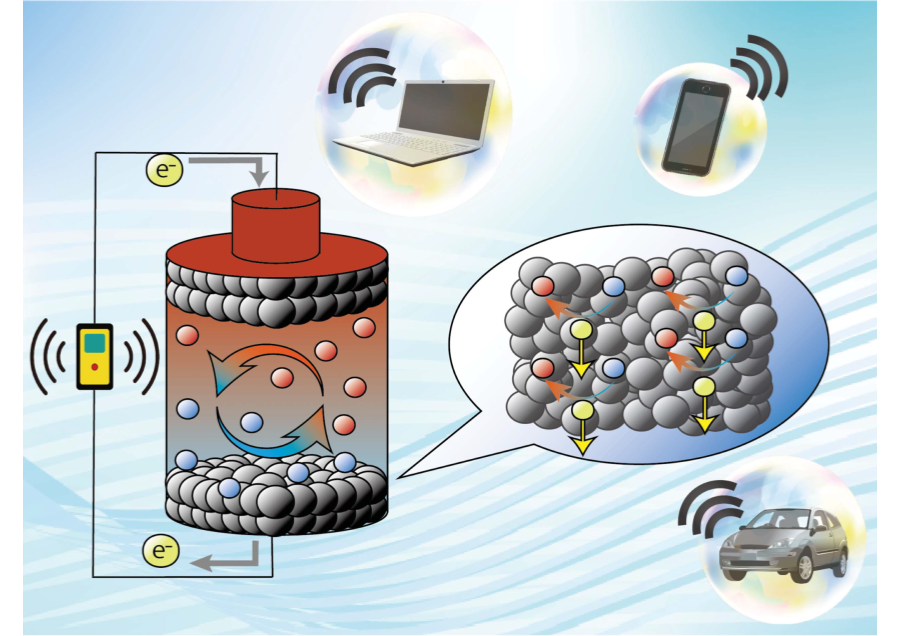

- 【発表者】守友 浩

自立分散電源で実現する真のIoT社会

IoT社会の実現には、AIを駆使したBig Dataの処理技術とセンサー情報の大規模高速通信技術だけでなく、自立分散電源という電力革命が不可欠である。なぜならば、真のIoT社会実現を実現にはセンサー電源の管理問題を解決する必要があるからである。提案者は、 (1)低コストで(2)室温付近で動作する液体熱電変換素子を社会の隅々まで実装することを目指す。

LIGHTNING TALK

ライトニングトーク

| チーム名 | テーマ | 発表者 | 所属 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 時間生物学研究所 | 体内時計で変える睡眠と健康管理 | 川崎 陽久 | 公益財団法人 国際科学振興財団 |

| 2 | IMOCO | 世界でIMOVATIONを起こす | 中村 真緒 | 宇都宮大学 |

| 3 | Neutrition | 腸内環境制御による疾患治療を実現するアミノ酸基盤高分子創薬 | 西本 零央 | 筑波大学大学院 |

| 4 | DLeader株式会社 | 製薬企業向けのAI創薬ワークフロー自動化プラットフォーム | Yuan Weilin | DLeader株式会社 |